[旅の日記]

クトナー・ホラ Kutná Hora

ここはクトナー・ホラ。

ここはクトナー・ホラ。

プラハから電車で1時間のところです。

その昔、銀の採掘で栄えた町ということで、今回の訪問はこのクトナー・ホラです。

クトナー・ホラ中央駅から旧市街へは、歩いて20~30分の距離です。

2両連結のバスも走っていますが、周りを観光しながら歩いて行くことにします。

駅から程なく行ったところに聖母マリア教会があります。

この辺りでひときわ高い建物は、歩いて行ってもすぐ気付くことでしょう。

ただ私が訪れたときには、貼り紙がしてあり扉が閉められていました。

もちろん貼り紙の内容は、チェコ語で理解できませんでした。

もちろん貼り紙の内容は、チェコ語で理解できませんでした。

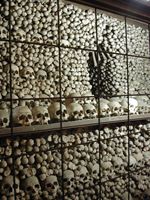

聖母マリア教会から脇道にそれたところに、墓地教会と呼ばれるセドレツ納骨堂があります。

教会の建物の周りには、墓が広がっています。

そして教会に入ると、そこは人骨の数々。

13世紀に修道院長がエルサレムの聖墓から持ち帰った土をここに巻いたところ、この教会に埋葬を望む人たちが集まったと言うことです。

13世紀に修道院長がエルサレムの聖墓から持ち帰った土をここに巻いたところ、この教会に埋葬を望む人たちが集まったと言うことです。

4万人もの骨で教会内は飾られ、壁やシャンデリアそして紋章までもが骨を並べて作られています。

暗くなってからは一人では入れないでしょう。

さてここから市街地までは、マサリコバ通りに沿って少し歩くことになります。

最初に目に付くのは、市街地の入り口にそびえるセントメリー教会です。

尖がった屋根を目指して歩くといいでしょう。

尖がった屋根を目指して歩くといいでしょう。

少し先のバラツキー広場の脇のレストランで昼食を取ることにします。

食事は、豚肉をソースであえたチェコ料理です。

室内のほかに外のテラスにも机が並べてありますが、夏と言えども長袖の必要なこの地方のこと。

ことにこの2日間は、長袖シャツの上に1枚羽織るものがなければ寒いほどでしたので、屋根のある方を選びました。

ことにこの2日間は、長袖シャツの上に1枚羽織るものがなければ寒いほどでしたので、屋根のある方を選びました。

次に目に飛び込んでくるのは、聖ヤコブ教会。

丸みを帯びた屋根が特徴です。

でも目指すのは、その先の聖パラバラ大聖堂です。

でも目指すのは、その先の聖パラバラ大聖堂です。

旧イエズス会大学の横を通り抜けていくと、ありました。

ゴシック建築のこの建物は、大きくて存在感があります。

中に入ると、金色に輝くパイプオルガンの配管部分がまぶしく光っています。

プラハのケレル橋を設計したパルレーシュの息子が設計したとされ、フス戦争の影響もあって幾度となく建設が中断された後に完成したものです。

1388年に建設が開始されてから、完成したのはなんと1558年になってから。

この地方の銀鉱山に抗夫に愛されたことでしょう。

道路には不思議な円形の構造物があります。

道路には不思議な円形の構造物があります。

石の泉と呼ばれる15世紀後半に作られたゴシック様式の人造の泉です。

クトナーホラではかねてから水不足の問題があり、4キロメートル離れた場所から木製の配管で水を運ぶことで解決していました。

この泉は運んできた水の貯水槽で、19世紀頃まで使用されていました。

この泉は運んできた水の貯水槽で、19世紀頃まで使用されていました。

その近くには石の家もあります。

貴族階級へと昇格したプロコプ・クロウパが建てたもので、ファサードの上には騎士の印が施されています。

道路からは2つの入口が出迎えてくれます。

最後に訪れたのは、今日の目玉であるクラーデク鉱山博物館です。

最後に訪れたのは、今日の目玉であるクラーデク鉱山博物館です。

かつて銀で栄えたこの町の展示がされています。

そして地下の坑道跡を1時間かけて見学ができます。

ただし30分おきに案内されるガイドに、申し込まなければなりません。

ただし30分おきに案内されるガイドに、申し込まなければなりません。

地下見学の際には、ヘルメッドと白衣そしてバッテリー駆動の懐中電灯を渡されます。

さて、準備も終わりここからが地底の探検の始まりです。

太っていると通るのが難しそうな狭い坑道を、懐中電灯の灯りを頼りに歩きます。

周りは掘り起こした岩肌が向き出ており、天上からは冷えた水が滴り落ちてきます。

ところどころ壁や天井の青く変色したところは、銅が錆びていることろです。

まさにスリル満点の1時間です。

そして最後には、銀貨の鋳造を説明した資料室へ通されて、無事終了。

帰りはクトナー・ホラ中央駅からプラハ行きの列車に乗るのですが、予定した時間に行っても電車の来る気配はなし。

居合わせた女性の駅員に聞くと、土曜日ダイヤなので2時間待てとのこと。

居合わせた女性の駅員に聞くと、土曜日ダイヤなので2時間待てとのこと。

駅前にレストランやカフェがあるわけでもなく、仕方なく駅の待合室で待つしかありません。

そうしているうちに大粒の雨が降り出し、雷が轟きだしました。

駅舎で雨宿りができたので、考えようによっては時間を待ちがえて良かったのかも知れません。

ちっとハプニングはあったものの、チェコでは別に珍しいことでもないこと。

怒らずに気長に待つ、これがこの国で生き延びるコツだと言うことを、今日も思い知らされたのでした。

旅の写真館(1)

ここはクトナー・ホラ。

もちろん貼り紙の内容は、チェコ語で理解できませんでした。

13世紀に修道院長がエルサレムの聖墓から持ち帰った土をここに巻いたところ、この教会に埋葬を望む人たちが集まったと言うことです。

尖がった屋根を目指して歩くといいでしょう。

ことにこの2日間は、長袖シャツの上に1枚羽織るものがなければ寒いほどでしたので、屋根のある方を選びました。

でも目指すのは、その先の聖パラバラ大聖堂です。

道路には不思議な円形の構造物があります。

この泉は運んできた水の貯水槽で、19世紀頃まで使用されていました。

最後に訪れたのは、今日の目玉であるクラーデク鉱山博物館です。

ただし30分おきに案内されるガイドに、申し込まなければなりません。

居合わせた女性の駅員に聞くと、土曜日ダイヤなので2時間待てとのこと。