[旅の日記]

故宮博物院と天壇公園 故宮博物院和天抎公园

「とにかく中国はスケールが大きい」これが今回の旅で感じたことでした。

中国の首都、北京。ここは「天安門」、「万里の長城」と中国でも指折りの名所が大都会と隣り合わせで存在しています。

昼前に北京についた私が先ず訪れたのは、「景山公園」です。

昼前に北京についた私が先ず訪れたのは、「景山公園」です。

ここは小高い丘になっており、広大な「故宮博物院」を一望できるのです。

休日の中国らしく、公園には北京市民が集まってトランブや楽器の演奏、それにダンスを行っています。

羊の肉を40cmほどの長い竹の櫛に差した焼き肉が、屋台で売られています。

羊の肉を40cmほどの長い竹の櫛に差した焼き肉が、屋台で売られています。

物珍しさもあり購入してみると、見かけ以上に美味しいものでした。

それらを横見にしながら丘の上に上ります。

そこで目に飛び込んできたのは、あたり一面に広がる金色屋根の一大都市です。

これが故宮博物院と名を替えた宮廷の姿なのです。

南北約1kmに渡り700余りの建物が、ひとつの都市を築いています。

ここから見える姿は有名な天安門とは反対側で、ちょうど裏から故宮博物院を望んでいる格好になります。

ここから見える姿は有名な天安門とは反対側で、ちょうど裏から故宮博物院を望んでいる格好になります。

しばしここで休憩です。

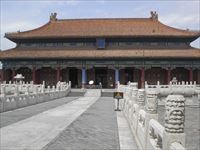

故宮博物院(台湾の同名の場所と区別して紫禁城と呼びます)は、明王朝と清王朝が居住していた場所です。

1406年に南京から北京に遷都することに備えて、永楽帝は元の宮殿の跡地に現在の紫禁城を建設します。

1406年に南京から北京に遷都することに備えて、永楽帝は元の宮殿の跡地に現在の紫禁城を建設します。

建設は14年間に渡って続き、10万人の熟練した職人と最大100万人の労働者が従事したとされています。

1421年の明王朝による北京への帝都遷都以降、清王朝が滅亡まで約500年間に渡りわたり宮殿として使用されてきました。

その間、1644年には明への反旗を翻した李自成軍が北京を占領し紫禁城の一部を焼き尽くます。

しかし満洲族が建国した清王朝は李自成を北京から駆逐し、紫禁城を再建します。

1900年の義和団の乱では西太后と光緒帝が西安に逃亡し、日本、アメリカ、イギリスをはじめとする8ヶ国連合軍が占領します。

1900年の義和団の乱では西太后と光緒帝が西安に逃亡し、日本、アメリカ、イギリスをはじめとする8ヶ国連合軍が占領します。

1908年には西太后が愛新覚羅溥儀を次の皇帝に指名します。

わずか2歳10か月で皇帝に即位する溥儀は、あの有名な中国最後の皇帝となった人物です。

1911年の辛亥革命で翌年に溥儀は退位するもなお紫禁城で居住を許されますが、1924年の馮玉祥による北京政変の際には全皇族の紫禁城からの退去が指示されます。

そしてこの場所は故宮と呼ばれ、今のような博物館としての存在に変わっていきます。

そしてこの場所は故宮と呼ばれ、今のような博物館としての存在に変わっていきます。

その後の1949年に中国共産党の指導者であった毛沢東が、城門のひとつである天安門で中華人民共和国の建国を宣言しました。

中国の歴史を誰よりも知り尽くした紫禁城なのです。

さて、それでは丘を降りて紫禁城そのものの見物に行きましょう。

ところがこれが広いこと。

ところがこれが広いこと。

日本だと「ここは平安神宮ですよ」「ここが清水寺ですよ」と言うところですが、この故宮博物院にはそれらすべてが詰め込まれたようなところで、本来はここだけで1日の観光コースとなるべきところなのです。

ただ今回の予定は半日コース。いかに忙しい旅なのかがお判りいただけるでしょう。

「大和殿」「中和殿」「保和殿」といった建物が続きます。

ここの屋根は先ほどの「景山公園」からの眺めでもご覧いただけたように、黄色の瓦を使ったものです。

ここの屋根は先ほどの「景山公園」からの眺めでもご覧いただけたように、黄色の瓦を使ったものです。

これは皇族だけが使うことを許された色ということです。

また「乾清宮」には金で塗られた獅子や鉢が並べられ、宮廷の華やかさを物語っています。

「故宮博物院」を裏から表に歩き続けて、最後の入り口が「天安門」です。

せっかくですから入場券を買って城門の上に立つことにします。

せっかくですから入場券を買って城門の上に立つことにします。

ここは毛沢東が中国の建国を宣言したところなのです。

警備は厳重で、財布とカメラ以外の荷物は預けなければ上ることが許されませんでした。

そして「天安門」の外に広がる石を敷き詰めた広場が、「天安門広場」です。

50万人を収容でき、国家行事を行う場所です。

50万人を収容でき、国家行事を行う場所です。

といっても脳裏に焼き付いているのは、「六四天安門事件」です。

共産主義の締め付け体制であった中国で、若者による民主化運動が盛んに起こります。

改革派だった胡耀邦元党総書記の死をきっかけとして、上海をはじめとする各地に飛び火していきました。

そして1989年6月4日に事件が起こりました。

「天安門広場」に集まってきた民主化を訴える10万人の学生に対し、中国人民解放軍が武力をもって鎮圧を図ったのです。

「天安門広場」に集まってきた民主化を訴える10万人の学生に対し、中国人民解放軍が武力をもって鎮圧を図ったのです。

無力な学生に戦車をもって突っ込んだ様子は、世界各国のニュースでその画像が放映されました。

その結果デモは鎮圧されますが、その後も中国で繰り広げられる民主化抗議を武力で抑える中国の姿を見たのでした。

そして驚いたことに中国人はこの悲惨な惨事を知らない、いや知らされていないのです。

実に恐ろしいものです。

「故宮博物院」で予定外の時間を費やしてしまったので、あわてて次の目的地である「天壇公園」へ。

「天壇公園」は明朝から清朝にかけて、皇帝が祭祀を行った宗教的な施設です。

天に向けて祈りをささげる祭壇にあたる建物が、残っています。

公園の中央にそびえる「祈年殿」が丸い形の建物と言うこともあり、ぜひ見に行きたかったところです。

公園の中央にそびえる「祈年殿」が丸い形の建物と言うこともあり、ぜひ見に行きたかったところです。

先ほどの「故宮博物院」が石で作られた人工の建物だったのに対し、こちらは緑豊かな公園の中。

夏の暑い時期でもあったせいか、人間らしさを感じました。

目指す建物は青を基調とした色使いで、大理石の土台の上に建っていました。

すぐそばには「皇窮宇」という同じく丸い建物もあり、どこでしゃべっても声が反射して聞こえてくるというこちらには建物を取り巻く壁が有名です。

家来に内緒話をさせないためにこのような構造にしたということです。

さて今日の最後は、「琉璃厰」へ足を運びます。

北京の中心地でありながら、昔の中国の町並みを残しているところです。

50年ほど前にタイムスリップしたような感覚です。

通りの左右には店が並び、骨董品や絵画それにお茶などが売られています。

通りの左右には店が並び、骨董品や絵画それにお茶などが売られています。

ここで、1枚の水墨画を買ってしまいました。

どこそこの大学の先生が書いたと説明がありました。

価値があるのかどうかは判りませんが、古い建物が並んだ風景画です。

そして、中国にもあるはんこの習慣。

1時間ぐらいでできあがるということでしたので、自分のはんこを石を彫って作ってもらうことにしたのです。

1時間ぐらいでできあがるということでしたので、自分のはんこを石を彫って作ってもらうことにしたのです。

できあがったはんこですが、高級感があるのか頭の部分に龍のような彫刻が施されています。

後日使ってみて判ったのですが、はんを押すときに痛く実用性には今一つでしょうか。

そしてその夜は、街に戻って楽しみにしていた「北京ダック」です。

そしてその夜は、街に戻って楽しみにしていた「北京ダック」です。

北京の中心地の戻り、中国人に連れられお薦めという店に入ります。

こうして北京の味を満喫したのでした。

旅の写真館(1)

昼前に北京についた私が先ず訪れたのは、「景山公園」です。

羊の肉を40cmほどの長い竹の櫛に差した焼き肉が、屋台で売られています。

ここから見える姿は有名な天安門とは反対側で、ちょうど裏から故宮博物院を望んでいる格好になります。

1406年に南京から北京に遷都することに備えて、永楽帝は元の宮殿の跡地に現在の紫禁城を建設します。

1900年の義和団の乱では西太后と光緒帝が西安に逃亡し、日本、アメリカ、イギリスをはじめとする8ヶ国連合軍が占領します。

そしてこの場所は故宮と呼ばれ、今のような博物館としての存在に変わっていきます。

ところがこれが広いこと。

ここの屋根は先ほどの「景山公園」からの眺めでもご覧いただけたように、黄色の瓦を使ったものです。

せっかくですから入場券を買って城門の上に立つことにします。

50万人を収容でき、国家行事を行う場所です。

「天安門広場」に集まってきた民主化を訴える10万人の学生に対し、中国人民解放軍が武力をもって鎮圧を図ったのです。

公園の中央にそびえる「祈年殿」が丸い形の建物と言うこともあり、ぜひ見に行きたかったところです。

通りの左右には店が並び、骨董品や絵画それにお茶などが売られています。

1時間ぐらいでできあがるということでしたので、自分のはんこを石を彫って作ってもらうことにしたのです。

そしてその夜は、街に戻って楽しみにしていた「北京ダック」です。